Häufige Krankheitsbilder

Orthopädie

Hüftgelenksarthrose (Coxarthrose)

Was ist das?

Die Hüftarthrose ist eine Abnutzung des Knorpels im Hüftgelenk.

Sie entsteht meist langsam und kann Schmerzen und Steifheit verursachen.

Ursachen

- Alter

- Vererbung

- Fehlstellungen (z. B. Hüftdysplasie)

- Übergewicht

- Verletzungen

- Entzündungen (z. B. Rheuma)

Symptome

- Schmerzen in Leiste oder Oberschenkel

- Steifheit am Morgen oder nach dem Sitzen

- Eingeschränkte Beweglichkeit

- Hinken oder unsicherer Gang

Diagnose

- Ärztliche Untersuchung

- Röntgen

- Bei Bedarf: MRT oder CT

Behandlung

Ohne Operation

- Bewegung & Physiotherapie

- Schmerzmittel, entzündungshemmende Medikamente

- Gewichtsreduktion

- Einlagen, Gehhilfen

- Wärme, Kälte, Elektrotherapie

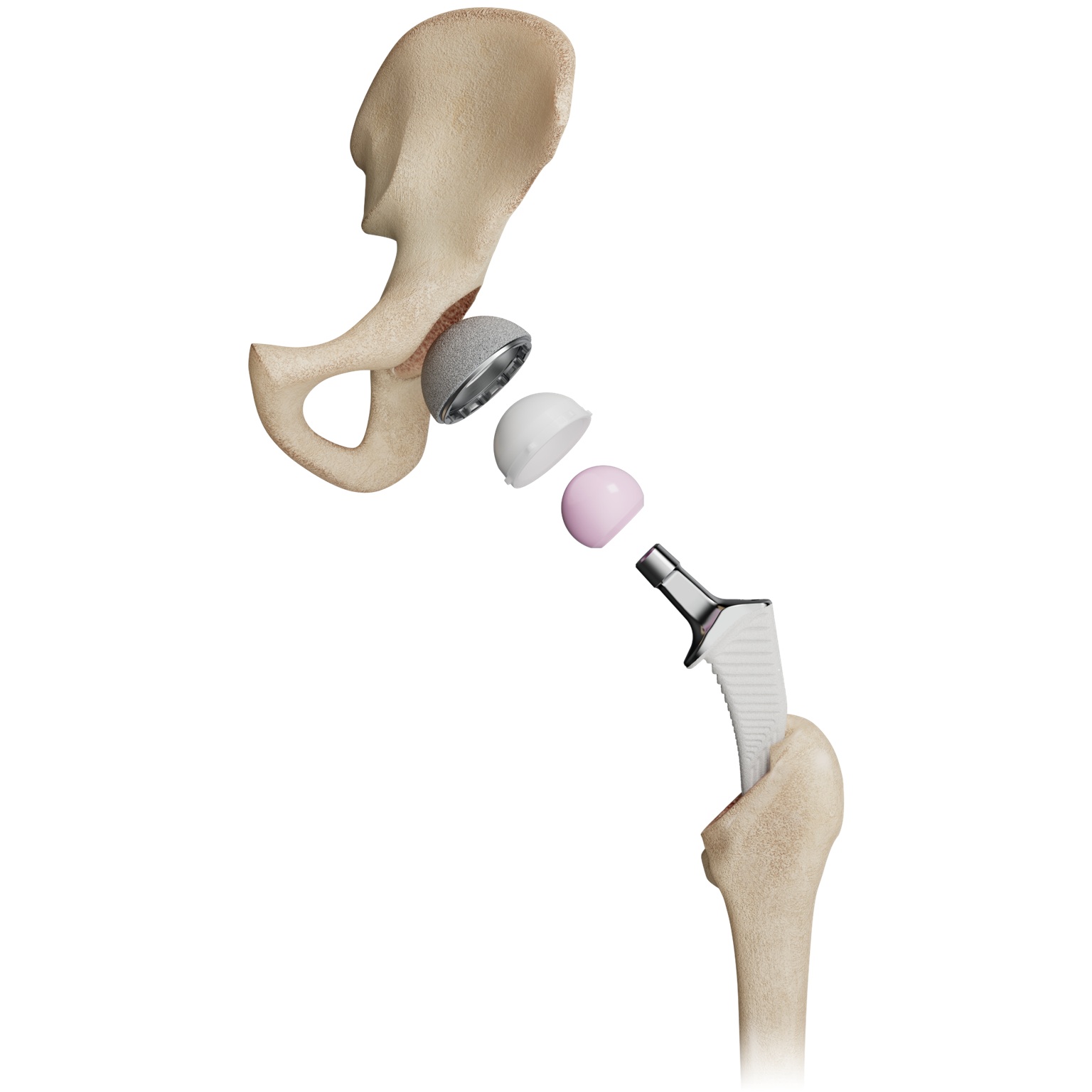

Mit Operation

- Gelenkerhaltende OP (bei Fehlstellungen)

- Künstliches Hüftgelenk (bei starkem Verschleiß) in minimalinvasiver Technik

Ablauf:

- Schonender Eingriff

- 2-5 Tage im Spital

Tipps für den Alltag

- Regelmäßig bewegen

- Gelenke nicht überlasten

- Gesund ernähren

- Rehasport & Unterstützung nutzen

Häufige Fragen

Kann Arthrose geheilt werden?

Nein, aber gut behandelt werden.

Wie lange hält ein künstliches Gelenk?

Meist 15–20 Jahre oder länger.

Spürt man das Gelenk?

Nach der anfänglichen Rehabilitationszeit oft kaum noch.

Hallux valgus - die "Schiefzehe"

Was ist das?

Der Hallux valgus ist eine Fehlstellung der großen Zehe:

- Die Zehe neigt sich mit der Spitze in Richtung Fußmitte

- Der Großzehenballen wölbt sich nach innen

Das kann zu Schmerzen, Druckstellen und Problemen beim Gehen oder Schuhtragen führen.

Ursachen

- Vererbung / schwaches Bindegewebe

- Enge, hohe oder spitze Schuhe

- Fußfehlstellungen (Spreizfuß, Plattfuß)

- Rheuma

- Übergewicht

- Häufig bei Frauen – durch weicheres Bindegewebe und modisches Schuhwerk

Symptome

- Schmerzen am Großzehenballen

- Rötung, Schwellung oder Hühneraugen

- Probleme beim Tragen von geschlossenen Schuhen

- Überlastung des Vorfusses (Metatarsalgie)

- In fortgeschrittenen Fällen: Verformung anderer Zehen

Diagnose

- Ärztliche Untersuchung

- Röntgen der Füsse im Stehen zur Winkelmessung

- ggf. Fußabdruckanalyse (z. B. bei Spreizfuß)

Behandlung

Konservativ (ohne OP)

Schuhanpassung

- Weite, flache Schuhe mit Zehenfreiheit und weichem Obermaterial ohne Nähte

- Einlagen zur Druckentlastung

- Nachtschienen (v. a. bei Jugendlichen) als Schmerztherapie

- Muskeltraining & Barfußgehen

- Schmerzmittel, Kälte, entzündungshemmende Salben

ℹ️ Konservative Maßnahmen können die Fehlstellung nicht korrigieren – aber Beschwerden lindern und das Fortschreiten verlangsamen.

Operativ

Wann?

Wenn Schmerzen zunehmen oder konservative Methoden nicht helfen.

Ziele der OP:

- Zehe wieder in die natürliche Achse bringen

- Schmerzen lindern

- Bessere Gehfähigkeit & Schuhverträglichkeit

Häufige OP-Methoden:

- Chevron- und Akin-Osteotomie (leichte/mittlere Fehlstellung) offen oder minimalinvasiv

- Lapidus-OP (bei instabiler Fußwurzel/starker Fehlstellung)

Nach der OP:

- je nach notwendiger OP-Methode Vorfußentlastungsschuh für 4–6 Wochen oder Gipsruhigstellung

- Thromboseprophylaxe

- Physiotherapie & Nachsorge

Leben mit Hallux valgus

- Bequeme, fußgerechte Schuhe tragen

- Fußmuskulatur trainieren (Barfussgehen)

- Übergewicht vermeiden

- Frühzeitig ärztlichen Rat suchen

Häufige Fragen (FAQ)

Geht ein Hallux valgus von selbst weg?

Nein – unbehandelt kann er sich verschlechtern.

Ist die OP schmerzhaft?

Die Schmerzen sind gut behandelbar mit moderner Schmerztherapie.

Wann kann ich wieder normal gehen?

Nach ca. 6–8 Wochen – abhängig von der OP-Methode.

Kommt der Hallux valgus zurück?

In Einzelfällen – besonders bei falschem Schuhwerk oder zu früher Belastung.

Wann zum Arzt?

- Bei Schmerzen am Großzehenballen

- Wenn Schuhe zunehmend drücken

- Bei sichtbarer Fehlstellung

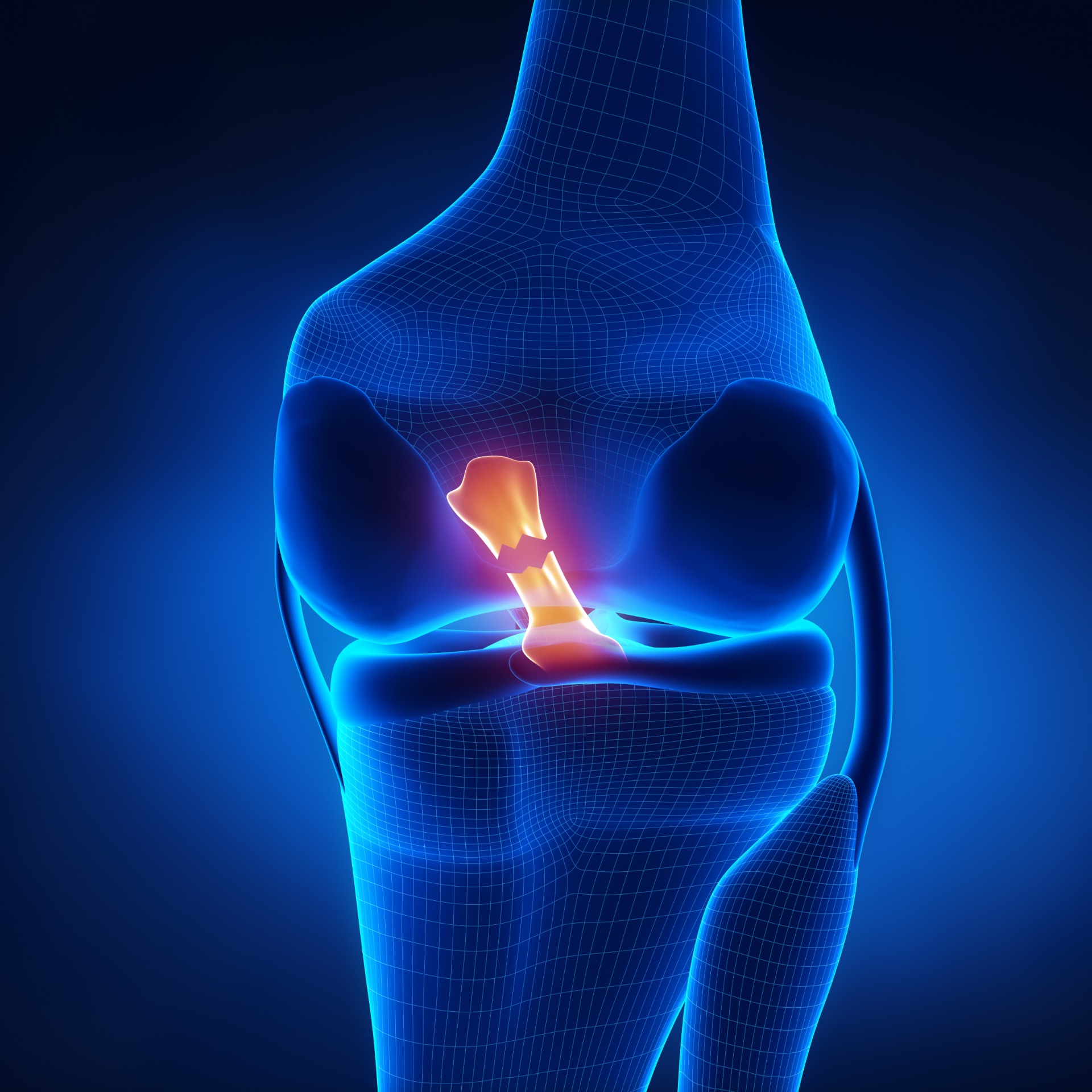

Kreuzbandriss

Kreuzbandriss – was ist das?

Im Knie verlaufen zwei wichtige Bänder:

🔹 Vorderes Kreuzband (VKB)

🔹 Hinteres Kreuzband (HKB)

Sie stabilisieren das Knie bei Bewegung. Reißt eines davon – meist das vordere – spricht man von einem Kreuzbandriss.

Ursachen

Ein Riss entsteht meist durch plötzliche, starke Belastung – z. B.:

-

Verdrehung beim Sport (Fußball, Ski, Handball)

-

Stürze oder direkte Krafteinwirkung

Symptome

Ein Kreuzbandriss macht sich oft sofort bemerkbar:

- Stechender Schmerz

- Knallgeräusch beim Riss ("Schnappen")

- Schwellung des Knies

- Instabilität oder Wegknicken

- Eingeschränkte Beweglichkeit

Diagnose

-

Ärztliche Untersuchung & Bewegungstests

Röntgen: schließt Knochenbrüche aus

-

MRT: zeigt Bänderrisse und Begleitverletzungen

Behandlungsmöglichkeiten

Konservativ (ohne OP)

Geeignet bei:

-

Teilrissen oder stabilem Knie

-

geringer sportlicher Belastung

Therapie:

- Physiotherapie (Muskelaufbau & Stabilität)

- Orthese (Kniebandage)

- Sportpause & Alltagsanpassung

Operativ (Kreuzbandplastik)

Empfohlen bei:

-

anhaltender Instabilität

-

sportlich aktiven Patient:innen

-

Begleitverletzungen

Ablauf:

- Ersatz des Bandes durch körpereigene Sehne

- Meist arthroskopisch (minimalinvasiv)

- Ambulant oder kurzer Klinikaufenthalt

Nach der OP:

- Orthese für 4–6 Wochen

- Physiotherapie & Reha-Plan

- Joggen nach ca. 3 Monaten

- Kontaktsport frühestens nach 6–9 Monaten

Leben mit Kreuzbandriss

- Sport ist oft wieder möglich

- Gute Heilung – mit oder ohne OP

- Geduld in der Reha ist entscheidend

⚠️ Bei unbehandelter Instabilität drohen Spätfolgen (Meniskus, Arthrose)

Häufige Fragen

Muss jeder Kreuzbandriss operiert werden?

Nein – bei stabiler Situation ist auch eine konservative Behandlung erfolgreich.

Wie lange bin ich krankgeschrieben?

-

Büro: ca. 2–3 Wochen

-

körperlich aktiv: 6–12 Wochen

Wann darf ich wieder Sport machen?

-

Radfahren: nach 6–8 Wochen

-

Kontaktsport: frühestens nach 6–9 Monaten

Wann zum Arzt?

- Nach Knieverletzung mit Instabilität oder Schwellung

- Wenn das Knie immer wieder "wegknickt"

- Bei Unsicherheit im Alltag oder Sport

Kniegelenksarthrose (Gonarthrose)

Was ist das?

Kniearthrose ist der fortschreitende Verschleiß des Knorpels im Kniegelenk.

Typisch: Schmerzen, Steifheit, eingeschränkte Beweglichkeit.

Ursachen

- Alter

- Übergewicht

- X-/O-Beine (Fehlstellungen)

- Knieverletzungen (z. B. Meniskus, Kreuzband)

- Starke Belastung (z. B. beim Sport)

- Entzündliche Erkrankungen (z. B. Rheuma)

- Vererbung

Symptome

- Knieschmerzen – zuerst bei Belastung, später auch in Ruhe

- Morgensteifigkeit

- Schwellung / Wärme bei Reizung

- Bewegungseinschränkung (z. B. beim Treppensteigen)

- Instabilität oder Unsicherheit beim Gehen

Diagnose

- Gespräch & körperliche Untersuchung

- Röntgen (zeigt Gelenkveränderungen)

- MRT (bei Bedarf zur Weichteilbeurteilung)

Behandlung

Ohne Operation

Physiotherapie

- Muskelaufbau, Beweglichkeit, Koordination

Medikamente & Injektionen

- Schmerzmittel, Salben, Kortison oder Hyaluronsäure, Eigenbluttherapie

Gewichtsreduktion

- Schon 5 kg weniger entlasten das Knie deutlich

Orthopädische Hilfen

- Bandagen, Gehhilfen

Physikalische Therapien

- Kälte (akut), Wärme (chronisch), Reizstrom, Ultraschall

Mit Operation

- Knorpelersatzplastiken bei kleineren Defekten

- Korrektur bei Fehlstellungen (Osteotomie)

Kniegelenkersatz (Prothese)

- Teilprothese (nur ein Bereich betroffen)

- Vollprothese (gesamtes Knie betroffen)

Ablauf:

- Spitalaufenthalt: ca. 4-6 Tage

- Danach intensive Physiotherapie zur Wiederherstellung von Beweglichkeit & Kraft

Alltag mit Kniearthrose

- Bewegen Sie sich regelmäßig

- Vermeiden Sie Übergewicht

- Gelenkschonende Sportarten: Schwimmen, Radfahren, Nordic Walking

- Lange Inaktivität vermeiden

Häufige Fragen

Ist die Arthrose des Knies heilbar?

Nein, aber gut behandelbar.

Belastbarkeit nach Prothese?

Ja – Alltag und sogar moderater Sport sind oft wieder möglich.

Haltbarkeit der Prothese?

In der Regel 15–20 Jahre oder länger

Hammer- und Krallenzehen

Was sind Hammerzehen?

Eine Hammerzehe ist eine Fehlstellung, bei der das mittlere Zehengelenk dauerhaft gebeugt ist. Meist ist die zweite Zehe betroffen. Es gibt auch Varianten wie Krallen- oder Mallet-Zehen. Diese Fehlstellung kann Schmerzen und Probleme beim Gehen oder Schuhtragen verursachen.

Ursachen

-

Enges, spitzes oder hohes Schuhwerk

-

Spreizfuß

-

Fehlstellungen wie Hallux valgus

-

Schwaches Bindegewebe oder Muskelungleichgewicht

-

Rheuma, Verletzungen oder neurologische Erkrankungen

Symptome

-

Gebogene Zehe(n)

-

Druckschmerzen am Gelenk

-

Hühneraugen (Clavus)

-

Schmerzen beim Gehen

-

Überlagerung anderer Zehen

-

In schweren Fällen: Versteifung

Diagnose

-

Untersuchung des Fußes

-

Röntgen im Stehen

-

Bei Bedarf Abklärung weiterer Erkrankungen

Behandlung

Konservativ (frühe Stadien):

-

Bequeme, weite Schuhe ohne Absatz

-

Einlagen und Zehenpolster

-

Fußgymnastik zur Kräftigung

-

Schmerz- und Druckschutz (z.B. Silikonringe)

ℹ️ Diese Maßnahmen lindern Beschwerden und verlangsamen das Fortschreiten, korrigieren aber nicht die Fehlstellung.

Operativ

Wann?

Bei starken Schmerzen oder Hautproblemen.

Ziel der OP:

-

Korrektur der Fehlstellung

Häufige OP-Methoden:

-

Sehnenverlängerung oder Knochenkorrektur

Nach der OP:

- Entlastungsschuh, Physiotherapie, Heilung 4–8 Wochen

Leben mit Hammerzehen

-

Tragen Sie passende, fußfreundliche Schuhe mit weiter Zehenbox

-

Trainieren Sie Fuß- und Zehenmuskulatur regelmäßig

-

Suchen Sie frühzeitig ärztlichen Rat

Häufige Fragen (FAQ)

Kann ich mit Hammerzehen Sport machen?

Ja, wenn keine Schmerzen bestehen und das Schuhwerk passt.

Heilt Gymnastik die Fehlstellung?

Nein, aber sie lindert Beschwerden und verlangsamt die Entwicklung.

Ist die OP schmerzhaft?

Moderne Methoden machen die Schmerzen gut beherrschbar.

Wann zum Arzt?

Bei Schmerzen, Druckstellen, Fehlstellungen oder Problemen mit Schuhen.

Sprunggelenksdistorsion (Verstauchung)

Was ist das?

Beim Umknicken des Sprunggelenks kommt es häufig zu einer Überdehnung oder einem Riss der Außenbänder. Das ist eine der häufigsten Sport- und Alltagsverletzungen.

Typische Symptome

-

Plötzlicher Schmerz am Außenknöchel

-

Schwellung, evtl. Bluterguss

-

Bewegungseinschränkung

-

Gefühl von Instabilität

Ursachen

-

Sport (z. B. Fußball, Tennis, Skifahren)

-

Unebener Untergrund

-

Hohes Schuhwerk / Absätze

-

Schwache Muskulatur oder frühere Verletzungen

Schweregrade

Grad I: Überdehnung (leichte Schmerzen, keine Instabilität)

Grad II: Teilriss (deutliche Schwellung, eingeschränkte Belastbarkeit)

Grad III: Kompletter Riss (starke Schmerzen, Instabilität)

Diagnose

-

Ärztliche Untersuchung

-

Röntgen zum Ausschluss eines Bruchs

-

MRT bei unklaren oder schweren Fällen

Behandlung

meist konservativ

1. Akutmaßnahmen – PECH-Regel:

Pause – Eis – Compression – Hochlagern

2. Stabilisierung:

je nach Schweregrad kurzfristige Ruhigstellung im Walker mit Stockentlastung und anschliessend Sprungelenksbandage für insgesamt 6 Wochen

3. Physiotherapie:

Frühzeitige Mobilisierung, Muskelaufbau, Koordination

4. Medikamente:

Schmerzmittel, abschwellende Salben

Operation – nur in Ausnahmefällen:

-

Komplette Risse mit starker Instabilität

-

Leistungssportler

-

Versagen der konservativen Therapie

Heilungsverlauf

-

Leichte Verletzungen: 1–2 Wochen

-

Mittelschwer: 3–6 Wochen

-

Schwere Risse: bis zu 10 Wochen

➡️ Sportpause: meist 6–12 Wochen

Vorbeugung

-

Aufwärmen vor dem Sport

-

Stabiles Schuhwerk

-

Balance- & Krafttraining

-

Bandagen/Tapes bei Instabilität

Häufige Fragen (FAQ)

Wann darf ich wieder auftreten?

Je nach Schweregrad – oft nach wenigen Tagen mit Bandage.

Muss ein Bänderriss operiert werden?

Nur selten – meist ist eine konservative Behandlung erfolgreich.

Was passiert ohne Therapie?

Es drohen chronische Instabilität, erneutes Umknicken und Gelenkverschleiß (Arthrose).

Arthrose des Schultergelenkes (Omarthrose)

Was ist das?

Bei Schulterarthrose nutzt sich der Gelenkknorpel im Schultergelenk langsam ab.

Folge: Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und Kraftverlust im Arm.

Ursachen

- Alter

- Schulterverletzungen oder -operationen

- Risse der Rotatorenmanschette

- Fehl- oder Überbelastung

- Rheuma oder andere Entzündungen

- Durchblutungsstörungen im Oberarmkopf

Typische Symptome

- Schulterschmerzen – erst bei Belastung, später auch in Ruhe oder nachts

- Eingeschränkte Beweglichkeit (z. B. beim Heben des Arms)

- Kraftverlust

- Schmerzen beim Liegen auf der Schulter

- In schweren Fällen: steife Schulter

Diagnose

- Ärztliches Gespräch & Untersuchung

- Röntgen (Knorpelverschleiß, Gelenkform)

- MRT oder CT bei unklarer Ursache oder zur Beurteilung der Weichteile

Behandlung

Konservativ (ohne OP)

Medikamente & Injektionen

- Schmerzmittel, Entzündungshemmer

- Kortison- , Hyaluronsäure- oder Eigenblut-Injektionen

Physiotherapie & Bewegung

- Muskeln stärken

- Beweglichkeit erhalten

Physikalische Maßnahmen

- Wärme oder Kälte

- Ultraschall, Elektrotherapie, Stoßwelle

Alltagshilfen & Schonung

- Greifhilfen, ergonomische Anpassungen

- Überlastung vermeiden

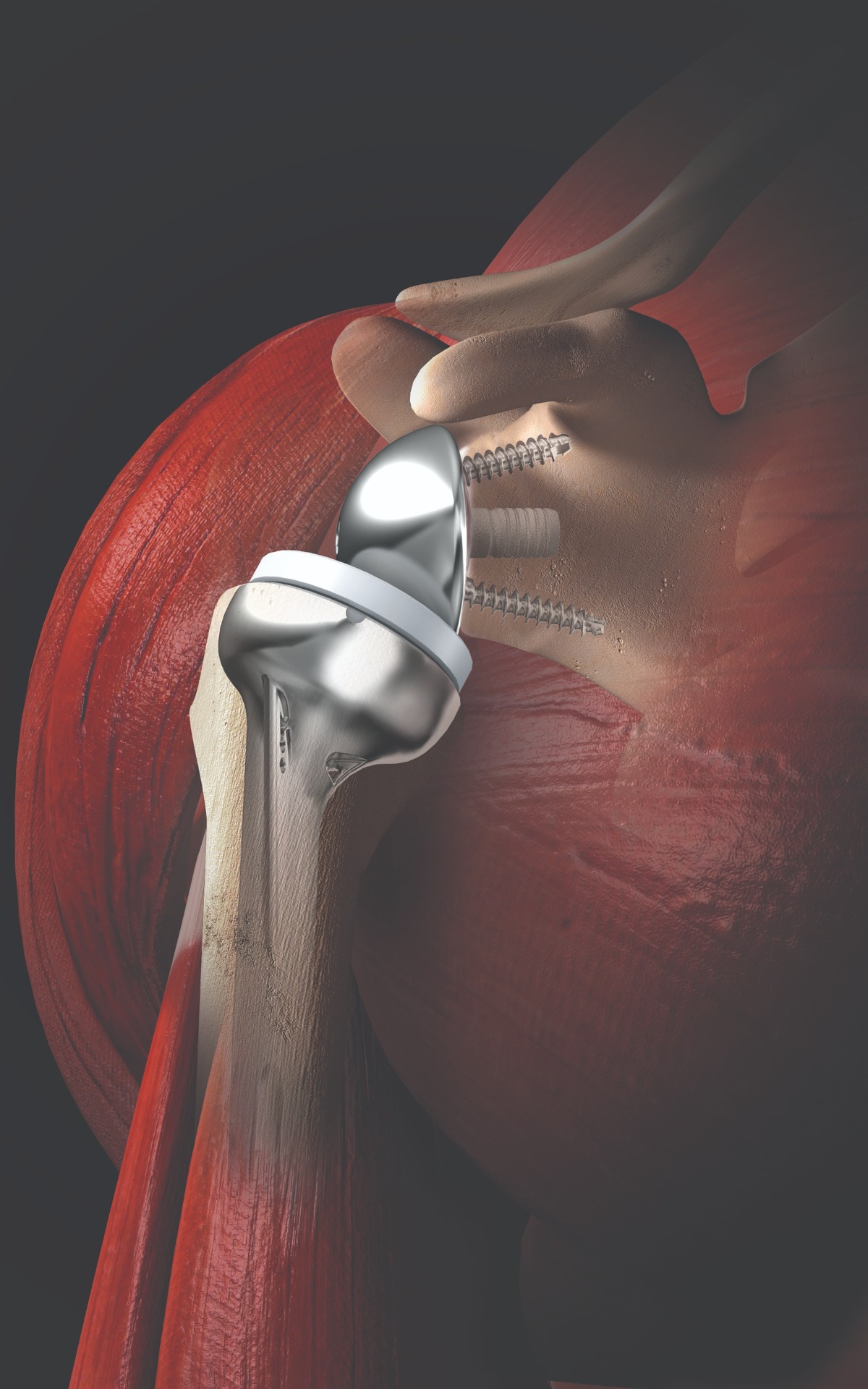

Operativ

Gelenkerhaltende Eingriffe

- Arthroskopie (Knorpelglättung)

- Sehnenrekonstruktion

Künstliches Schultergelenk (Prothese)

- Anatomisch: bei intakter Muskulatur

- Inverse Prothese: bei geschädigter Rotatorenmanschette

Ziele der OP:

- Weniger Schmerzen

- Mehr Beweglichkeit

- Höhere Lebensqualität

Reha danach:

- Mehrere Wochen bis Monate

- Geduld & regelmäßige Physiotherapie sind wichtig

Leben mit Schulterarthrose

- Regelmäßig bewegen – aber gelenkschonend

- Ergonomische Haltungen beachten

- Schulter nicht dauerhaft belasten oder draufliegen

- Frühzeitig handeln – rechtzeitige Behandlung hilft

Häufige Fragen

Kann man Schulterarthrose heilen?

Nein, aber Beschwerden lassen sich meist gut behandeln.

Ist eine Prothese spürbar?

Viele empfinden die neue Schulter nach der Reha als deutlich schmerzfreier und beweglicher.

Wie lange hält eine Schulterprothese?

Oft 10–20 Jahre – abhängig von Belastung und Prothesentyp.

Wann zum Arzt?

- Schulterschmerzen über Wochen

- Einschränkungen beim Heben oder Drehen des Arms

- Nächtliche Schmerzen oder Kraftverlust

- Gefühl von Instabilität in der Schulter

Der Knick Senk Fuss

Was ist das?

Ein Knick-Senkfuß ist eine häufige Fußfehlstellung:

-

Das Längsgewölbe ist abgesenkt (Senkfuß)

-

Die Ferse kippt nach innen (Knickfuß)

Oft ist die Fehlstellung schmerzfrei – unbehandelt kann sie aber Beschwerden und Fehlhaltungen verursachen.

Ursachen

-

Schwaches Bindegewebe (v. a. bei Kindern)

-

Übergewicht

-

Falsches oder zu weiches Schuhwerk

-

Bewegungsmangel

-

Verletzungen oder rheumatische Erkrankungen

Symptome

-

Fußschmerzen (v. a. innen oder an der Ferse)

-

Schnelles Ermüden beim Gehen/Stehen

-

Druckstellen, Schwielen

-

Gangveränderung (Ferse kippt einwärts)

-

Bei Erwachsenen: Knie-, Hüft- oder Rückenschmerzen

Diagnose

-

Körperliche Untersuchung & Fußabdruck

-

Ganganalyse

-

Röntgen des belasteten Fusses zur Winkelmessung

ggf. MRI oder SPECT-CT zur weiteren Diagnostik

Behandlung

Konservativ

In vielen Fällen ausreichend

Schuhe:

-

Feste Fersenkappe, guter Halt

-

Keine weichen oder engen Schuhe

-

Barfuß gehen stärkt die Muskulatur

Einlagen:

-

Stützen das Fußlängsgewölbe

-

Regelmäßig anpassen lassen

Fußgymnastik & Physiotherapie:

-

Zehenstand, Greifübungen, Barfußübungen

-

Stärkung von Fuß- und Beinmuskulatur

Gewichtsreduktion:

-

Entlastet die Füße spürbar

Bei Schmerzen:

-

Entzündungshemmende Salben / Medikamente

-

Wärme oder Kälte

Operativ

Wenn die Beschwerden durch konservative Massnahmen nicht behandelbar sind

Häufige OP-Verfahren:

-

Sehnenumlagerung oder -rekonstruktion

-

Korrekturosteotomie (Knochenumstellung)

Gelenkstabilisationen

Nach OP:

Ruhigstellung im Gips oder Walker, Entlastung an Gehstöcken, Thromboseprophylaxe, Physiotherapie

Leben mit Knick-Senkfuß

- Frühzeitige Erkennung hilft, Folgeschäden zu vermeiden

- Geeignetes Schuhwerk & regelmäßige Bewegung

- Einlagen regelmäßig kontrollieren

- Auch auf Beschwerden in Knie, Hüfte oder Rücken achten

Häufige Fragen

Richtet sich der Fuß von selbst auf?

- Bei Kindern oft ja

- Bei Erwachsenen nein – Behandlung notwendig

Wie lange braucht man Einlagen?

- Bis zur Ausreifung des Fußes oder bei Beschwerden dauerhaft.

Ist Sport möglich?

- Ja – besonders barfuß Gehen & gezielte Fußübungen sind sinnvoll.

Achillodynie (Schmerzen an der Achillessehne)

Was ist Achillodynie?

Achillodynie bezeichnet schmerzhafte Reizungen der Achillessehne – meist 2–6 cm oberhalb der Ferse. Es handelt sich nicht um einen akuten Riss, sondern um eine Überlastung der Sehne.

Typisch bei:

-

Läufer:innen und Sprungsportarten

-

Fußfehlstellungen (z. B. Knick-Senkfuß)

-

Sportlicher oder beruflicher Dauerbelastung

Unbehandelt kann die Reizung chronisch werden oder zu einem Sehnenriss führen.

Ursachen

- Überlastung durch Sport

- Plötzlicher Trainingsanstieg

- Fußfehlstellungen

- Falsches oder neues Schuhwerk

- Verkürzte Wadenmuskulatur

- Vorverletzungen oder OPs

- Alter oder rheumatische Erkrankungen

Symptome

- Schmerzen beim Gehen, Laufen oder morgens

- Druckschmerz an der Sehne

- Anlaufschmerz nach Ruhephasen

- Verdickung / Knotenbildung bei chronischem Verlauf

- Eingeschränkte Beweglichkeit

Diagnose

- Ärztliche Untersuchung

- MRT (bei Verdacht auf Riss)

- Ganganalyse bei Fehlstellungen

Behandlung

Konservative Therapie

Belastung reduzieren

- Sportpause, ggf. Fersenkeil

Physiotherapie & Übungen

Exzentrisches Wadentraining, Dehnen,

- Stoßwellentherapie (ESWT)

- Bandagen & Tapes

Einlagen & Schuhe

Dämpfung, Fersenpolster, bei Bedarf orthopädische Einlagen

Medikamente

- Entzündungshemmer (NSAR), kühlende Salben

Operative Therapie (selten)

Nur bei:

-

Langandauernden Beschwerden trotz intensiver Therapie (>6 Monate)

-

Teilrissen, starker Degeneration

-

Verkalkungen oder knöchernen Anbauten

OP-Verfahren:

-

Entfernung geschädigter Sehnenanteile

-

Naht oder Rekonstruktion

-

ggf. Sehnentransfer

Nach OP:

- Spezialschuh/Orthese + Physiotherapie

- Heilungsdauer: 3–6 Monate

Heilungsverlauf & Prognose

- Besserung oft über mehrere Wochen bis Monate

- Gute Prognose bei früher Behandlung

- Unbehandelt → Risiko für Sehnenriss

Vorbeugung

- Langsamer Trainingsaufbau

- Dehnen & Kräftigen der Wadenmuskulatur

- Passendes Schuhwerk

- Fußfehlstellungen korrigieren

- Regeneration nach Belastung

Häufige Fragen (FAQ)

Kann ich weiter trainieren?

- Nur gelenkschonend (z. B. Radfahren, Schwimmen)

Wie lange dauert die Heilung?

- Mehrere Wochen bis Monate – je nach Schweregrad

Hilft Dehnen wirklich?

- Ja! – exzentrisches Training ist besonders wirksam

Woran erkenne ich einen Sehnenriss?

- Plötzlicher Schmerz, "Schnappen", Kraftverlust → Sofort zum Arzt!